С. Н. РАДОЙЧИЧ

В сербском средневековом искусстве часто изменялась иконография росписи, располагавшейся около входа или на его откосах. Некоторые сюжеты изменялись в общем хронологическом порядке. Чаще всего повторялось изображение архангелов как стражей с мечом или как писцов-привратников, которые при входе в храм пропускали или останавливали верующих; нередко изображались и два архангела в иконографической теме собора архангелов (ᾗσύναξις). С начала XIV века появляются фигуры апостолов Петра и Павла как олицетворения Синагоги и Церкви, иногда они несут очень известные символы — церковь и книгу. Персонифицированные Синагога и Церковь изображались также в виде ангелов. В редких случаях перед входом помещались фигуры владетельных ктиторов, а над входом — композиция на тему рождественской стихиры, приписываемой Иоанну Дамаскину. Иногда с внутренней стороны помещались фигуры св. Зосимы и Марии Египетской, а в люнете под фреской «Успение Богоматери» Христос Недреманное око — иконографический мотив, который позже был перенесен на икону-надвратницу, помещавшуюся над царскими вратами в иконостасе (в стенной живописи это изображение связывалось в XIV веке с сюжетом «Десница божия с душами праведных»).

См.

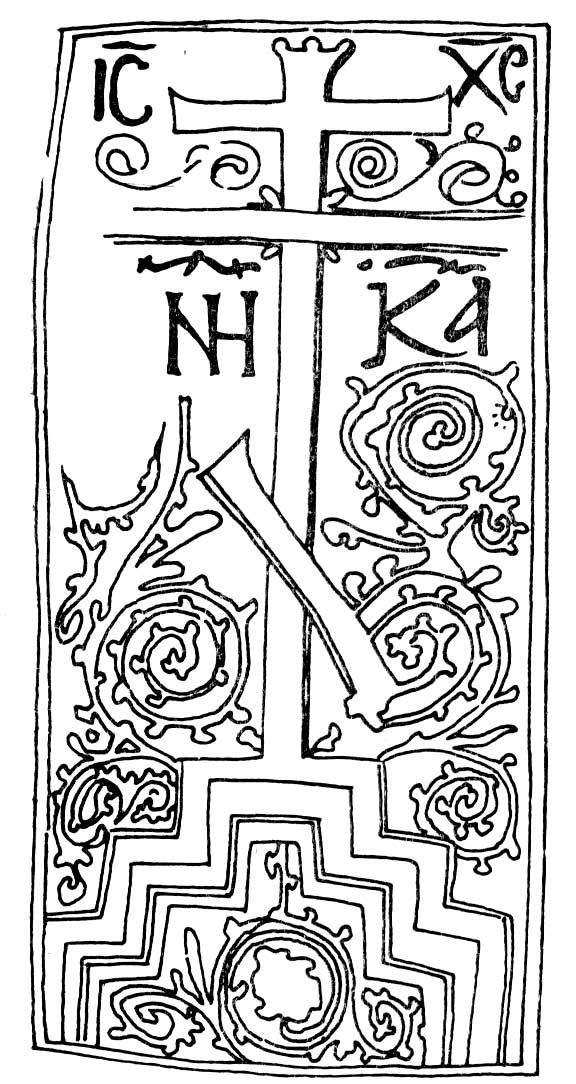

ПРОЦВЕТШИЙ КРЕСТ. ФРЕСКА В ЦЕРКВИ СВ. АХИЛЛИЯ В АРИЛЬЕ. 1296 год. ПРОРИСЬ

Но наиболее постоянное украшение входа в сербских церквах — это орнаментированный крест с криптограммами. На обоих откосах проема на белом фоне стены (на грунте) изображается большой темно-красный, обычно восьмиконечный, крест на ступенчатом возвышении, символизирующем Голгофу, со стилизованными растительными орнаментами в виде волют и с криптограммами, которые располагаются симметрично справа и слева от креста.

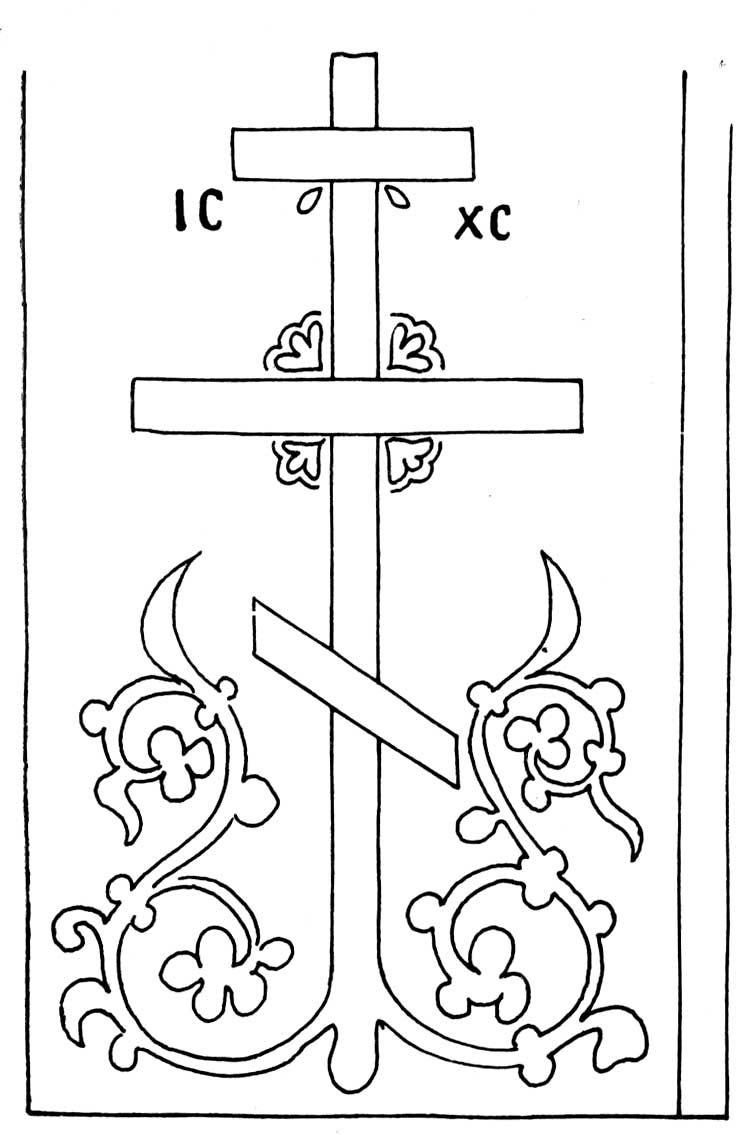

ПРОЦВЕТШИЙ КРЕСТ. ФРЕСКА В ЦЕРКВИ СВ. ГЕОРГИЯ В СТАРО НАГОРИЧИНО. 1317 год. ПРОРИСЬ

Таковы кресты в Арилье (1296), написанные на стенках прохода из алтаря в жертвенник и прохода из алтаря в диаконник. Достаточно хорошо аналогичная фреска сохранилась и при главном входе в церковь св. Георгия в Старом Нагоричине (1317). Подобное украшение постоянно встречается в поздних сербских фресках и всегда имеет

символическое значение. В качестве каменных рельефов, украшавших порталы, и каменных знаков подобные кресты столь общеизвестны, что о них можно говорить как о теме христианской

монументальной эпиграфики, а не как о сюжете стенной живописи.

Этот много раз повторяющийся знак связан с одной из наиболее сложных и тонких иконографических тем сходного содержания и, вероятно, послужил толчком для создания в византийской живописи некоторых мотивов, оставшихся редкими или незамеченными.

Крест на дверях, начиная с V века, служил в христианском искусстве новозаветным символом ветхозаветного знака, кровавой дверной метки, которая описана во второй книге Моисеевой (Исход, XII, 13). Уже папа Лев I (440— 461) истолковывал ее как кровь пасхального агнца, которой окропляли «оба дверных косяка и верхнюю перекладину входа» (Исход, XII, 7), прообраз (praefiguratio) спасительного знака креста и пасхи господней .

См.

Эта тема заклания пасхального агнца постоянно возникала в религиозных представлениях Сербии в XIV веке, и как известная тема православного богословия она часто встречается у местных художников и писателей. Христос-агнец, принесенный в жертву, вызывал на подражание. Св. Григорий Нисский советовал в воскресной проповеди верующим следовать Христу, чтобы воскреснуть во Христе.

См. Миф о крови имел свой символический вариант в богословских толкованиях и весьма реальные указания в мистике евхаристии, в молитвах и в живописи. У сербов эти идеи приняли более живые формы, возвращавшие их к обычаям старозаветной среды. В первом десятилетии XIV века сербские монахи переносят образ жертвенного агнца и на св. Савву Сербского. В одной хиландарской грамоте 1317/1318 года св. Савва описывается как жертва. Будучи святым в королевском роду, он прославляется как божественный отрок и предок короля Милутина, который устремился на мирское «пространожитие» и городское «разлитие» (diffusio); он, который избежал сетей, «принесе самь се жрьтвоу великомоу чистителю (иерею) Христоу, яко назимь (ἐνιαύσιος — unius anni) агньць тѣло свое неискоусно цвѣтомь дѣвства светеще се, доушоу же на небесноую гороу вьзнесь...»".

См..

Именно в это время (1314 год) Милутин сооружает «королевскую церковь» (Иоакима и Анны) в Студенице. Его мастера представили излюбленный сюжет заклания агнца в нижней части

апсиды и сделали надпись несколько иную, чем греки:

ЖРEТЬ СЕ И ЗАКАЛАІЄТ СЄ

АГНЬЦЬ Б(О)ЖИИ ЗА ЖИВО

ТЬ ВСЕГО МИРА : ~

Стефанеску в своей книге об изображении литургических обрядов в византийском и восточном христианском искусстве в подписи к фреске из Студеницы цитирует не четыре первых стиха службы Иоанна Златоуста, как следовало бы, а приводит текст: «L'Agneau de Dieu est immole pour la vie et le salut du monde» — парафразу стиха из Евангелия от Иоанна (I, 29 — «Вот агнец божий, который берет на себя грех мира»; "Ιδε ὁ Ἀμνός...). Сербский же художник или его заказчик выделяют место из текста Исайи (LIII, 7), который читается в начале литургии Иоанна Златоуста и звучит так: «Как овца, веден был он на заклание...»; в конце — текст, приводимый Стефанеску. Это указание в точности иллюстрируется на необычной фреске в Люботене, где представлено действительное «заколение» —

σφαγή. В небольших церквах, как, например, в Милутиновой часовне в Студенице, тема заклания агнца доминирует во всей росписи от входа до апсиды, она прослеживается от порога до алтаря. При расширении западного дверного проема церкви в Студенице роспись внутренних стенок входа была уничтожена.

Она, повидимому, как и полагалось в таких случаях, представляла собою изображение креста на ступенчатом постаменте, с криптограммами и волютами, которые обозначали, что крест символизирует древо жизни; крест, несомненно, должен был быть темно-красного цвета, как знак крови. Григорий Богослов в Слове на пасху обращается к верующим: «Вьчера агньць закалаше се и мазахоу се прази..., знамеше страшно и боюзьнно, и чьстною крьвш соградихом се»

См. Эта мысль связана с ветхозаветным текстом из Книги Исхода (XII, 7—14) и прокомментирована в упомянутой выше беседе папы Льва I. Красные кресты на дверных косяках имели в сербском искусстве раннего XIV века определенное символическое значение, но вместе с тем им придавалась и первобытная ветхозаветная сила охранительного знака.

Идея жертвы, намеком которой служит при входах символ креста, иллюстрируется также в алтаре и в жертвеннике достаточно сложными по замыслу фресками: они в деталях соответствуют тонкостям различных богословских высказываний об

агнце . Не входя в теологические объяснения сюжета, я хотел бы напомнить, как притча о закланном агнце и его чудотворной крови отражается в

сербских народных сказаниях, особенно в древних.

В одном сказании, под названием «Дьякон Стефан и два ангела», в десятистопный ямб перенесена, очевидно, некая притча бродячих монахов. Дьякон и его жена наряду со своим сыном воспитывают немых и слепых детей. Однажды к ним заходят два старца и просят у дьяконицы, чтобы она отдала им своего ребенка:

Да закољем твоје мушко чедо,

И од чеда крви да уграбим,

Да пошкропим твоje беле дворе:

Што je немо, проговориће ти,

Што je слепо, свеће прогледати.

См.

Дьяконица отдает ребенка. Все сбылось так, как сказали «два старых странника». Немые заговорили, слепые — прозрели, а в счастливом конце закланный мальчик оказывается живым и играющим в колыбели, и таким образом объясняется, что путники эти были два ангела.

Сочинитель песни о чудотворной крови не входит в сложности богословской интерпретации евхаристии, но, очевидно, связывает сюжет с ветхозаветными верованиями о жертвоприношении и спасении первенца. В народной поэзии имеется немало смутных воспоминаний о жертве Авраама. На основе сильно измененных ветхозаветных традиций и новозаветной интерпретации мотива о заклании дитяти был создан один иконографический сюжет, открытый за последние годы в церкви Богоматери монастыря Грачаница и в церкви Константина и Елены в Охриде.

При последней архитектурной реставрации Грачаницы, осенью 1962 года, архитекторы-реставраторы открыли заложенный некогда вход из наоса в диаконник.

См. В толще стены на южном откосе входа был обнаружен посмертный портрет Тодора, сына «христолюбивого» деспота Георгия Бранковича и его супруги Ирины.

РОСПИСЬ ЮЖНОЙ СТОРОНЫ ВХОДНОЙ АРКИ МЕЖДУ НАОСОМ И ДИАКОННИКОМ В ЦЕРКВИ БЛАГОВЕЩЕНИЯ В МОНАСТЫРЕ ГРАЧАНИЦА. ПОРТРЕТ ТОДОРА, СЫНА ГЕОРГИЯ БРАНКОВИЧА И ЕГО ЖЕНЫ ИРИНЫ, ОКОЛО 1429 ГОДА

Надпись над головой молодого принца повреждена, но все же читается и понятна:

МОЛЕNИЄ РАБ[Л]. ..

ТОДОРА С(Ы)НА Б ...

И Х(РИ)С(Т)ОЛЮБИВА[ГО]...

ГЮРГА И ...

ЄРИН[Ы]

То есть: «Моление раба (божия) Тодора, сына б(лагородного) и христолюбивого Георгия и... Ирины». Утраченные места невозможно, конечно, восполнить с достаточной степенью надежности.

См.

Портрет рано умершего Тодора написан, несомненно, до 11 сентября 1429 года поверх старого фрескового слоя, относящегося к 1321 году, перекрыв собою изображение красного креста на белом фоне. Крест этот был, как обычно, украшен большими завитками (растительными побегами) и криптограммами, из которых уцелели только две буквы КА — часть группы слов, которые писались близ перекладин креста: ІС ХС ΝΙΚΑ.

Павле Мийович говорит о Тодоре как о самом младшем, четвертом, сыне деспота Георгия. Однако принц на фреске выглядит старше, что противоречит предположению этого автора. Более вероятно, что Тодор был первенцем деспота, как он и упоминается в

генеалогической таблице Бранковичей .

Б. Вулович также пишет, что на фреске представлен первый сын деспота. В Кувеждинской летописи отмечено так: «6939. оумрѣ Тодорь Ђoypђa деспота синъ». Год 6939 соответствует 1431, что, однако, не может быть совершенно точным.

См. Последняя буква Θ (9), повидимому, ошибочно списана с оригинала, где было написано Є (5) — т. е. 6935; таким образом, дата читалась как 6935 (1427/1428), что больше подходит к другим, соседним с нею, хронологическим указаниям. Предположение Б. Вуловича, что последняя буква была не Θ (9), а Д (4) и дата в целом читалась как 6934 (1426), не может быть принято во внимание по причинам, которые я приведу ниже, говоря об одеждах молодого Тодора. На семейном портрете Бранковичей в Эсфигменской грамоте от 11 сентября 1429 года Тодор не изображен, откуда можно заключить, что в это время его уже не было в живых.

См. На фреске Тодор упомянут как сын Георгия и Ирины, а Ирина была выдана замуж в декабре 1414 года; судя по возрасту покойного Тодора, он родился около 1415 года, а умер около 1428/1429 года. В сербских летописях и родословцах постоянно отмечается, что деспот Георгий имел троих сыновей (Гргура, Стефана и Лазаря) и двух дочерей (Мару и Кантакузину). Все они и написаны на миниатюре Эсфигменской грамоты. Открытый портрет Тодора с надписью, что он сын Георгия и Ирины, а не сын деспота от не известной нам по имени его первой жены, свидетельствует, что сведения о сыне Георгия Тодоре в Кувеждинской летописи точны, только год его смерти, где последнее число записано неверно, ошибочен.

Семья Бранковичей претерпела тяжелые удары судьбы. Первенец умер рано, другие юные сыновья, Гргур и Стефан, были ослеплены 8 мая 1441 года. Портрет Тодора, как уже говорилось, написан поверх креста с криптограммами, символа ветхозаветного кровавого знака на косяке дверей еврейского дома, ставившегося в напоминание ангелу-истребителю щадить обитателей жилища, отмеченного таким знаком. Георгий и Ирина с особым намерением захотели изобразить портрет своего умершего первенца на пристенке входа над кровавым знаком пасхального агнца как бы в воспоминание слов из Книги Исхода: «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую» (XII, 13).

Изучая костюм представленного на фреске Тодора, можно заключить, что позднее забытый первенец Георгия Бранковича был в юности выделен и как старший назначен наследником деспота. Тодор одет необыкновенно торжественно. На нем длинный саккос с узкими рукавами, перевязанный на груди лором; задняя часть лора проходит через левое бедро, пояс и затем перекинута через правую вытянутую руку. Ткань саккоса украшена жемчужными розетками. Лор и нижняя кайма одеяния также густо расшиты жемчугом. Голова принца не покрыта. Он стоит на роскошном подножии-подушке, слегка склонившись, и протяги¬вает руки к Богоматери, которая написана в апсиде диаконника. На семейном портрете Бранковичей на грамоте 1429 года все принцы роскошно одеты, но не имеют на себе никаких знаков власти, отличающих деспота. В Грачанице же первенец Ирины и Георгия одет точно так же, как деспот Стефан, только без короны. Эта идентичность костюма означает, несомненно, привилегию Тодора как первородного сына — наследника престола. Деспот Стефан Лазаревич умер на охоте в окрестностях Крагуевца (в селе Глава) 19 июля 1427 года.

См. В том же году деспот Георгий Бранкович принял звание «герцога и деспота Рашки и Албании» от короля Сигизмунда в Белграде (где-то между 17 сентября и 19 ноября)

См. Еще раньше, в мае 1426 года, по договору в Тате Георгий Бранкович был признан Сигизмундом, согласно желанию деспота Стефана, наследником Стефана. Этим договором было утверждено и престолонаследие за сыновьями Георгия, вследствие чего поздней осенью 1427 года юный Тодор был провозглашен законным наследником деспотии. Венгерские письменные источники свидетельствуют, что Георгий получил от Сигизмунда знаки власти, принятые на Западе: плащ, головной убор и меч.

Между тем Георгий, проживая в Сербии, носил одежду византийского деспота, как это мы можем видеть на миниатюре Эсфигменской грамоты от 11 сентября 1429 года; можно предположить, что знаки власти греческого царского деспота, принятые в Византии, Георгий получил в 1429 году от царьградского посла Георгия Филантропина, который был направлен к нему императором Иоанном VIII Палеологом и привез деспотские инсигнии и корону.

См. Трудно сказать, придерживались ли в это время в Сербии знаков формального достоинства, получаемых из Царьграда. Можно, во всяком случае, думать о естественной, в силу исторической традиции, склонности Георгия к византийским обычаям. Как бы то ни было, юный Тодор изображен на фреске одетым как полагалось сыну и наследнику деспота, а этот титул был получен его отцом в 1429 году, следовательно, незадолго до смерти Тодора.

Павле Мийович в статье о

портрете Тодора упоминает, что Дж. Бошкович сразу же после открытия фрески в Грачанице предположил, что этот портрет надгробный. Несомненно, что этот простой вывод точен. Захоронение ребенка под порогом входа имело древнее значение, связанное с ветхозаветными суевериями.

В сказании о возобновлении стен Иерихона описано и объяснено столь необычное место погребения. Иисус Навин после разрушения Иерихона проклинает каждого, кто попытается восстановить разрушенный город: «На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его» (Книга Иисуса Навина, VI, 25). Позже это проклятие сбылось. Новый Иерихон строил Ахиил Вефилянин: «на первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его» (Третья книга царств, XVI, 34).

См. Как будто дословно следуя ветхозаветному сказанию, Тодор похоронен под порогом двери, подобно Сегубу, младшему сыну Ахиила (filius postremus). Против этого сравнения ad litteram свидетельствуют, однако, Кувеждинская летопись, возраст Тодора на портретной фреске из Грачаницы и одеяние принца. Все это вместе взятое говорит за то, что Тодор был первенцем. На такое предположение особо указывает и основная идея его родителей: юный Тодор написан поверх символа пасхального агнца, как бы уподобляясь ему. Сравнение умершего дитяти с агнцем божиим напоминает обычай раннехристианской эпохи, когда на детских надгробных памятниках ребенок называется «agnus sine macula», или «

agnellus dei»; его кровь «охраняет» от смерти. Родители, очевидно, надеялись на то, что смерть Тодора защитит их младших сыновей и дочерей.

Верили ли грачаницкие монахи в чудотворность гроба юного

деспотовича? Их благочестивые суеверия как будто сравнивали его смерть и захоронение с обновлением Иерихона. Грачаница была разрушена и сожжена в 1383 и 1388 годах.

См. В тексте записи 1388 года сказано, что князь Лазарь и господин Вук (Бранкович) совместно позаботились о восстановлении Грачаницы. В те времена неуверенности и насилий могло быть воскрешено (около 1428 года) и библейское сказание о возобновлении Иерихона, заново воздвигнутого на могилах детей.

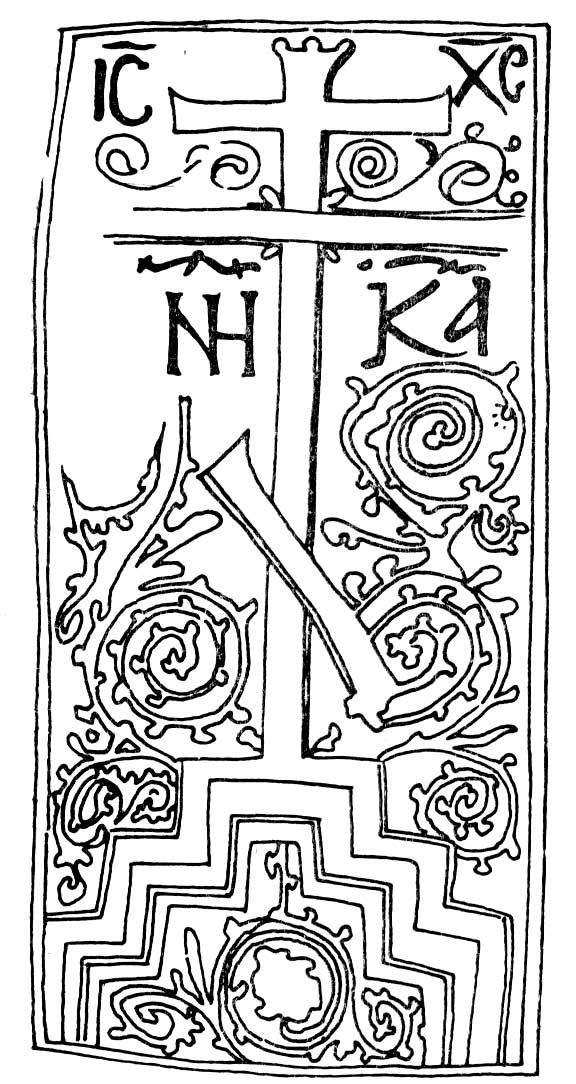

ПРОЦВЕТШИЙ КРЕСТ. ФРЕСКА НА ОТКОСЕ ВХОДА В ЦЕРКВИ СВ. КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ В ОХРИДЕ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIV ВЕКА

Грачаницкий портрет Тодора Бранковича находит аналогию в росписях небольшой церкви Константина и Елены в Охриде. В недавно опубликованной монографии об этой церкви ее автор

Гойко Суботич приводит фотографию и рисунок довольно сильно поврежденного детского портрета. На внутренних сторонах западного входа написаны две фрески: на северной стороне — крест с символическим изображением Голгофы и краткой криптограммой а на противоположной южной стороне представлен молодой человек, вероятно покойный, в короткой одежде и с крестом в правой руке. Надпись около изображения не сохранилась. Время исполнения этой фрески остается неясным; мне кажется, что она относится ко второй половине XIV века. В целом расшифровка сохранившегося портрета на фреске входа охридской церкви может быть достаточно определенной. Как пандан символа пасхального агнца здесь изображен неизвестный юноша, который сам является в виде жертвы.

Хотя оба приведенных нами памятника датируются XIV и XV веками и находятся на Балканах, я не осмеливаюсь утверждать, что происхождение необычного портрета на косяке входа непременно связано с первым периодом турецкого завоевания Балканского полуострова. Иконографическая тема пасхального агнца и ее охранительное значение, в силу которого он изображался на дверях, объясняются общими религиозными и христианскими верованиями о жертвенной крови. Два приведенных образца не должны быть, конечно, исключительными в искусстве средневековья. Поэтому я надеюсь, что эта небольшая статья о необычной — и в настоящее время очень редкой — теме обратит внимание ученых на другие аналогичные произведения, которые они встречали или встретят в своих исследованиях.

Перевод Μ. Д. Семиз

I

n: Византия Южные Славяне и древняя Русь Западная Европа. Москва : Наука, 1973.